발효에 새겨진 시간

- 게시판명

- NANRO ACADEMY

- 날짜

- 2025년 2월 16-17일

- 장소

- 김명성 발효 연구소

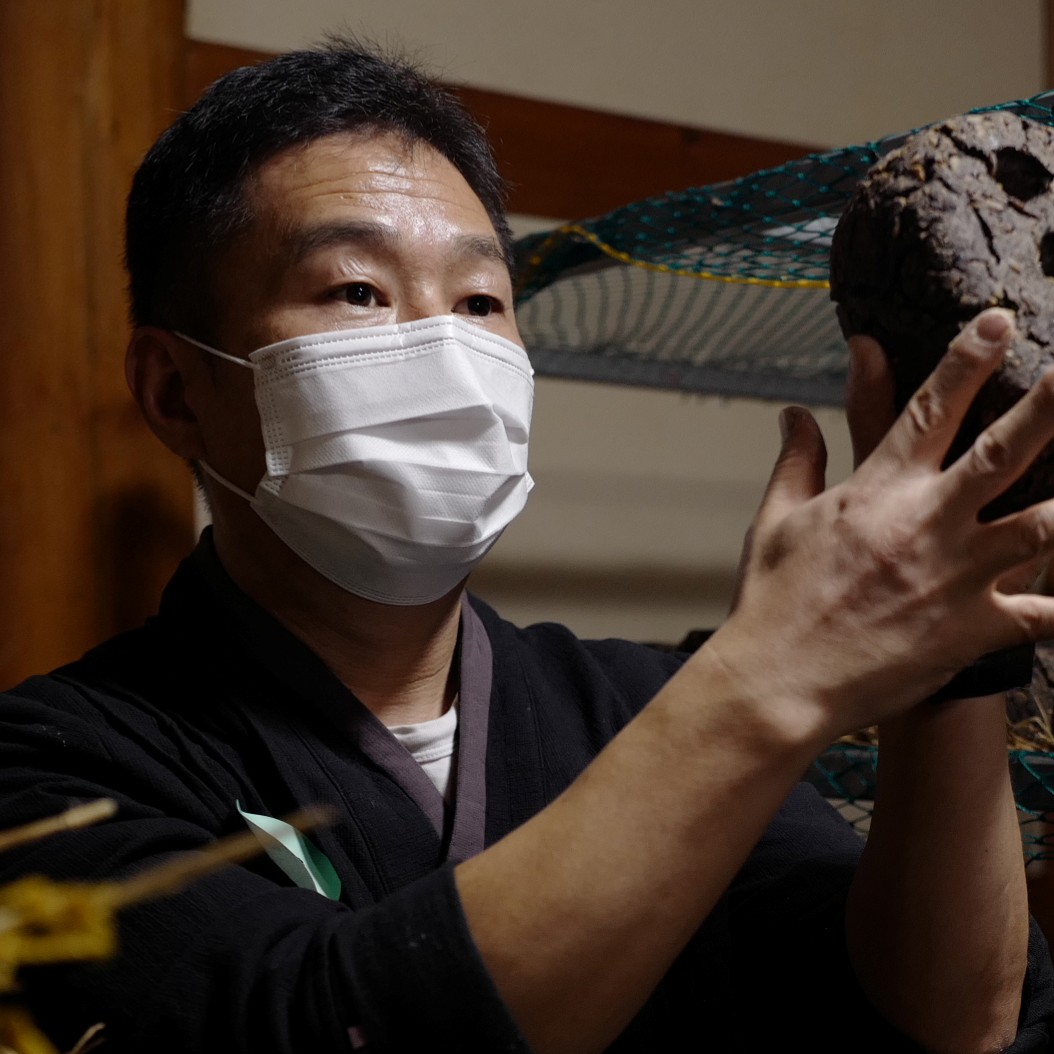

장 담그기는 단지 한 번 배워서 끝나는 기술이 아니다. 같은 콩을 쓰고, 같은 도구를 쓰고, 같은 환경에 둬도 매번 결과가 다르게 나올 수 있다. 이번에는 ‘한 번 배운 대로’가 아니라, 수년간의 반복과 실패, 그로 인한 미세한 조정들이 어떻게 장의 품질을 좌우하는지를 짚는 시간이었다.

김명성 소장은 ‘감’이 아닌 ‘구체적 수치’로, ‘어림짐작’이 아닌 ‘누적된 실험 결과’로 전통을 다뤘다. 이론을 반복하는 강의가 아니라, 실전에서 써본 사람만이 말할 수 있는 디테일이 가득한 현장이었다.

발효의 균형을 위한 설계

일반적으로 메주는 직사각형 모양, 1.5kg 정도의 무게가 이상적이다. 무게가 너무 무거우면 가운데가 쉬고, 너무 가벼우면 수분이 빨리 날아가 발효에 불리하다. 계량하지 않으면 발효 속도와 상태가 불균형해져 장맛의 균일성에 영향을 줄 수 있다. 발효 중 통기성과 습도 배출을 위해 메주에 구멍을 뚫는 등의 미세한 조정도 발효 환경에 긍정적 영향을 준다.

▶ 김명성 발효연구소 소장:

"제가 경험상 1.5kg으로 했을 때 가장 안정적으로 떴어요. 계량 안 하면 복잡해집니다. 같은 환경에서도 메주마다 발효 속도가 달라져요. 표면적이 넓어야 곰팡이도 균일하게 피고, 수분도 골고루 증발해요. 구멍을 뚫었던 건 처음엔 도전이자 실험이었는데, 결과적으로 메주가 더 균일하게 잘 떴어요. 통기성 때문이죠.”

온도와 습도, 그리고 뜸들이기

발효가 원활히 이뤄지려면 온도 32도, 습도 45% 내외의 조건이 필요하다. 또한 삶은 콩을 일정 시간 뜸들이는 것은 수분 함량을 조절하는 중요한 단계로, 메주의 성공 여부를 좌우한다.

▶ 김명성 발효연구소 소장:

“30도 밑이면 검정곰팡이가 100% 나옵니다. 34도 넘어가면 말라버려요. 햇볕치기 전에 메주의 무게가 1/3은 사라져야 해요. 수분이 너무 많으면 물러지거든요. 뜸을 들일 땐 날씨도 봐야 해요. 가스불만 보고 하면 실패합니다. 뜸들이기는 일회성이 아니라 관찰의 연속이에요.”

메주, 효소를 띄우는 이유

메주는 장을 만들기 위한 사전 작업이자, 미생물의 발효 효소를 띄우기 위한 매개체이다. 메주를 만드는 가장 큰 목적은 콩 속의 고분자 단백질을 저분자 아미노산으로 분해하는 효소를 생성하는 데 있다. 특히 겨울철에 메주를 띄우는 이유는 저온에서 단백질 분해 효소가 활성화되기 때문이다. 단순히 콩을 말려 장에 담그는 것은 발효가 제대로 이루어지지 않아 맛이 형성되지 않고, ‘청장’이 생길 수 있다.

▶ 김명성 발효연구소 소장:

“메주를 왜 만드냐고요? 효소를 띄우기 위해서입니다. 그 효소가 콩 단백질을 잘게 쪼개야 장이 제대로 나옵니다. 이때 단백질은 저분자로 분해돼야 해요. 그래야 된장, 간장의 감칠맛이 납니다. 잘 뜬 메주는 소금물만 부어도 찻잎물처럼 우러나와요. 메주가 덜 뜨면 아무리 소금물을 부어도 청장밖에 안 생깁니다.”

정월 말날과 저온·저습의 의미

장 담그기 좋다고 알려진 정월 말날은 단순한 미신적 날짜가 아니라, 온도와 습도 조건이 가장 이상적인 시기다. 이 시기는 기온이 낮아 잡균이 적고, 전체 습도도 낮아 세균의 활성화가 억제된다. 말날에 장을 담그는 전통은 그 자체로 경험에 기반한 과학적 선택이다. ‘말날’이라는 명칭은 ‘말(馬) 피처럼 맑고 깨끗한 간장을 만들자’는 의미도 담고 있다.

▶ 김명성 발효연구소 소장:

“정월달이 제일 추울 때고, 습도도 제일 낮을 때예요. 그래서 장 담그는 시기로 가장 좋은 거죠. 말날이라는 것도 그냥 미신이 아니라 말피처럼 깨끗하고 맑은 간장을 바란 상징이에요. 이건 문화지만 동시에 과학이에요. 수온이 가장 낮고, 세균도 적고, 발효가 잘 되는 조건입니다. 온도와 습도는 발효를 결정하는 키포인트입니다. 그걸 전통은 경험으로 간파한 거죠.”

여성과 식문화의 전통

메주 띄우기와 장 담그기는 단순한 기술이 아니라, 가정 내 여성의 역할과 생활문화가 집약된 의례였다. 장 담그는 날 여성은 말도 삼가고 행동거지를 조심했으며, 이는 장맛이 가족의 식생활을 좌우하는 핵심 요소였다. 기술적 과정은 메주 띄우기에서 끝났고, 장 담그는 날은 오히려 책임감과 부담이 집중되는 날이었다.

▶ 김명성 발효연구소 소장:

“장을 담그는 날은 기술이 아니라 예절의 영역이었어요. 그래서 말도 아끼고 정성을 다한 겁니다. 과거엔 말을 못 하게 창호지를 입에 붙이기도 했어요. 그만큼 조심했죠. 메주를 망치면 그 집 조미료가 사라지니까, 여성들이 스스로 더 조심했던 거예요. 그날만큼은 ‘잡신이 싫어하는 고추, 숯, 솔잎’을 항아리에 넣어서 보호하고자 했던 거죠.”

지역별 발효문화의 적응 방식

강원도처럼 검정곰팡이 발생률이 높은 지역에서는 메주를 띄우기 어려워 막장 같은 ‘속성장’이 발달했다. 이는 자연환경에 맞춰 장 문화를 재구성한 대표적인 사례다. 경북 영천의 시금장, 전남 무안의 묵덕장, 깻묵장 등은 모두 발효 실패 가능성을 줄이기 위한 대체 장 문화를 반영한다.

▶ 김명성 발효연구소 소장:

“강원도는 된장 대신 막장이 자리 잡았어요. 메주가 잘 안 뜨니까 여물로 주고, 막장을 대신 쓴 거죠. 된장이 안 되는 집은 장 갈고 보면 안 먹을 지경이에요. 그래서 막장 같은 대체장을 쓴 거예요. 경북 영천엔 지금도 시금장이 유통돼요. 무르고 텁텁한데 그 지역에선 추억의 맛으로 여겨집니다. 지역마다 떫은 김칫국물 장, 깻묵장, 두엄장까지 다양한 대체장이 있었어요.”

발효는 단순히 ‘자연에 맡긴다’가 아니라, 온도와 습도, 수분과 밀도, 곰팡이의 생태와 작용 시점까지 조절해야 하는 섬세한 기술이다. 이처럼 하나의 장(醬)이 완성되기까지는 기술, 시간, 환경, 정성이 겹겹이 축적되어야 한다. 전통은 그대로 따르는 것이 아니라, 이해하고 해석하며 다음 세대에 맞게 조정할 수 있을 때 비로소 살아있는 유산이 된다. 기록은 그 첫 걸음이다. 시간을 통해 기록하고, 분석하고, 배운다면 우리 모두는 언젠가 장을 감이 아닌 근거로 담글 수 있게 될 것이라 본다.

강사

모더레이터

게스트

이홍란 (샘표)

이재민 (샘표)

안형균 (샘표)

박가람 (드레스덴그린)

신용준 (주052)

장연희 (샘표)

오준탁 (남영탉)

안진호 (전)무슈벤자민)

전형규 (구찌오스테리아)

박세영 (금돼지식당)

김영우 (뜨락)

김영빈 (마테르)

윤대현 (소울다이닝)

김희은 (소울다이닝)

송홍윤 (윤서울)

민경환 (본앤브레드 서울)

김선엽 (쵸이닷)

김청 (올디너리 지니어스)

차우진 (평론가)

이준 (스와니예)